Die Nordheide feiert 111 Jahre Heidebahn

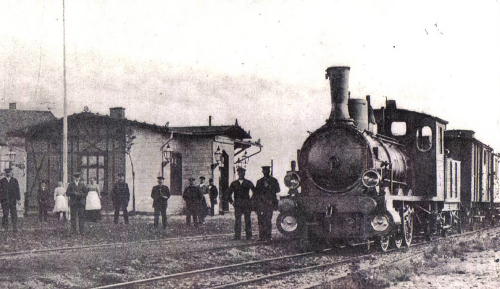

Die Heidebahn vor ca. 100 Jahren: Auf dem Bahnhof Wintermoor ist gerade ein Personenzug mit einer dreiachsigen Dampflok der Gattung G3 eingetroffen. Mitarbeiter und Fahrgäste haben sich zur „Anfertigung einer photographischen Aufnahme vor dem Bahnhofsgebäude“ aufgestellt.

Die Heidebahn vor ca. 100 Jahren: Auf dem Bahnhof Wintermoor ist gerade ein Personenzug mit einer dreiachsigen Dampflok der Gattung G3 eingetroffen. Mitarbeiter und Fahrgäste haben sich zur „Anfertigung einer photographischen Aufnahme vor dem Bahnhofsgebäude“ aufgestellt.

111 Jahre ist es her, als am 1. Oktober 1901 die Heidebahn von Soltau/Han. nach Buchholz in der Nordheide ihren Betrieb aufgenommen hat. Die gut 45 km lange Strecke ist Bestandteil der Schienenverbindung von Hannover über Buchholz nach Hamburg.

Planung und Bau

Dieser direkte Weg durch die Heide an die Elbe war in Hannover bereits längere Zeit ausgiebig diskutiert worden und wurde in der zweiten Hälfte der 1880er Jahre in die Tat umgesetzt. Am 25. August 1890 konnten die Königlich Preußischen Staatseisenbahnen den Abschnitt von Hannover bis Walsrode in Betrieb nehmen. Ihm sollte zum 1. Oktober 1896 die Strecke bis Soltau folgen.

Der Bahnhof Soltau/Han. von der Straßenseite aus gesehen. Die Aufnahme stammt aus der Jahrhundertwende um 1900.

Der Bahnhof Soltau/Han. von der Straßenseite aus gesehen. Die Aufnahme stammt aus der Jahrhundertwende um 1900.

Die heute ca. 22.000 Bürger zählende Mittelstadt konnte schon damals eine bedeutende Industrie aufweisen und auf eine mehr als eintausendjährige Geschichte zurückblicken. Soltau hatte schon zum 15. April 1873 eine Eisenbahnverbindung erhalten, die von Berlin über Salzwedel, Uelzen, Soltau und Langwedel nach Bremen führte. Diese als „Amerika-Linie“ bekannt gewordene Strecke war von der Magdeburg - Halberstädter Eisenbahn im Auftrag des Bremer Senats gebaut worden, der sich damit neben dem Mitbewerber Hamburg einen Anteil am lukrativen Auswanderergeschäft sichern wollte. Nachdem die Oberzentren Bremen, Hannover und Uelzen (- Berlin) von der Nordheidestadt bereits auf der Schiene erreicht werden konnten, fehlte nun noch die direkte Verbindung nach Hamburg.

1898 fiel schließlich der Startschuss für den Bau der Heidebahn, nachdem zuvor noch etliche Enteignungsverfahren durchgesetzt werden mussten. Mit den Baumaßnahmen wurde das Eisenbahn-Regiment Nr. 2 aus Berlin unter der Leitung von Hauptmann Alberti beauftragt, der die Arbeiten mit „preußischer Gründlichkeit“ und Präzision und ohne große Zwischenfälle rechtzeitig im Jahr 1901 abschließen konnte, so dass der Eröffnung am 30. September des Jahres nichts mehr im Wege stand.

Eröffnung am 30. September 1901

Der Eröffnungszug vom 30.9.1901 in einer stark retuschierten Aufnahme. Hier ist der Zug gerade auf dem Bahnhof Schneverdingen angekommen.

Der Eröffnungszug vom 30.9.1901 in einer stark retuschierten Aufnahme. Hier ist der Zug gerade auf dem Bahnhof Schneverdingen angekommen.

An diesem Tag herrschte ein prächtiges „Kaiserwetter“ und viele Schaulustige hatten sich bereits rechtzeitig an den Bahnhöfen der neuen Eisenbahnstrecke eingefunden, um der Ankunft des Sonderzuges beizuwohnen. Zahlreiche Honoratioren aus Berlin und Hannover, die Landräte aus der Region sowie die Bürgermeister und Mitglieder der Gemeinderäte und der Ausschüsse waren mit von der Partie und wurden an den Stationen mit Ehrenpforten, Gesangseinlagen und Festreden ausgiebig begrüßt. Auf der Rückfahrt von Buchholz machte der Zug in Schneverdingen Station, wo im Gasthaus Witte ein Frühstück für die Ehrengäste vorbereitet worden war. Erst um 15.00 Uhr ging die Fahrt weiter nach Soltau, wo auf die Gäste ein weiteres Festmahl im Meyerschen Gasthaus wartete. Mit vielen weiteren Fest- und Dankesreden, mit einem „Hoch“ auf den Kaiser und einen besonderen Toast auf Hauptmann Alberti, der die Schienenverbindung so schnell und zur vollen Zufriedenheit verlegt hatte, endete dieser Jubeltag.

Die neue Eisenbahn

Einen Tag später, am 1. Oktober 1901, nahmen die Personen- und Güterzüge ihren fahrplanmäßigen Betrieb auf. Mit der neuen Schienenverbindung war nun eine neue Situation eingetreten, die grundlegende Veränderungen für die Bewohner an der Strecke bedeutete. Die bis dato verkehrenden Reisekutschen nach Buchholz oder Soltau wurden nicht mehr gebraucht und mussten sich nach neuen Verbindungen umsehen. Marktbesuche in der Stadt oder Besuche im Nachbardorf konnten ab jetzt mit der Bahn erledigt werden und auch die Ärzte in Buchholz, Schneverdingen und Soltau konnten von den mit der Bahn anreisenden Patienten profitieren.

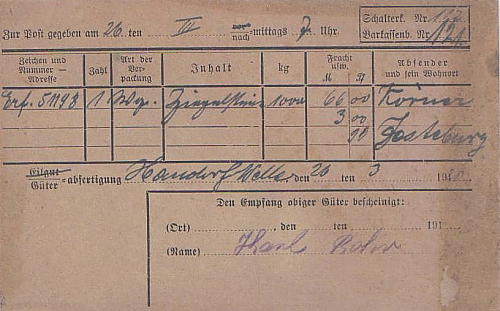

Eine Benachrichtigungskarte vom 27.3.2020 für den Empfänger einer am Bahnhof Handorf-Welle (heute Handeloh) angekommenen Sendung von 1.000 kg Ziegelsteinen. Karl Rohr im Nachbarort Wesel hatte die Sendung bei der Firma Körner im nur ca. 12 km entfernten Jesteburg bestellt und musste für die Fracht 69 Mark und 90 Pfennige entrichten.

Eine Benachrichtigungskarte vom 27.3.2020 für den Empfänger einer am Bahnhof Handorf-Welle (heute Handeloh) angekommenen Sendung von 1.000 kg Ziegelsteinen. Karl Rohr im Nachbarort Wesel hatte die Sendung bei der Firma Körner im nur ca. 12 km entfernten Jesteburg bestellt und musste für die Fracht 69 Mark und 90 Pfennige entrichten.

Auf den Güterverkehr hatte die neue Heidebahn einen großen Einfluss. Endlich war es möglich, die im Ort hergestellten Produkte einem größeren Kundenkreis zuzuführen. Für Schneverdingen waren das schon damals Honig, Felle und Schuhe, die nun „im ganzen Gau“ vertrieben werden konnten. Auch brachte die Heidebahn begehrte Waren in die Region. Ob Düngemittel, Baustoffe, Öle und Fette, Lebensmittel, Eisenwaren, Getreide, Brennstoffe oder auch Textilien – es gab damals keinen Artikel, der nicht den Weg auf die Bahn fand. Den heute flächendeckend fahrenden Individualverkehr mit PKW und LKW gab es zu der Zeit noch nicht. Die Verbindung zur „großen weiten Welt“ erfolgte fast ausschließlich über die Schiene.

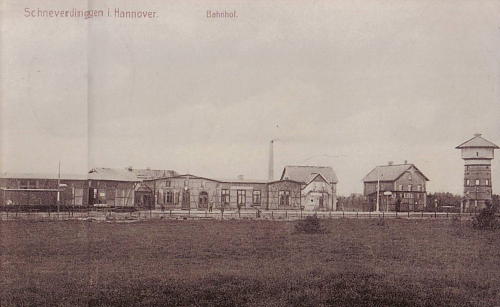

Der Bahnhof Schneverdingen in den ersten Betriebsjahren der Heidebahn. Man beachte den markanten Wasserturm rechts im Bild.

Der Bahnhof Schneverdingen in den ersten Betriebsjahren der Heidebahn. Man beachte den markanten Wasserturm rechts im Bild.

Wegbereiter des Heide-Tourismus

Mit der Eisenbahnverbindung entwickelte sich auch der Heidetourismus. Schon wenige Jahre nach der Eröffnung fuhren hauptsächlich aus Hamburg bereits Sonderzüge in die Heide und brachten Wanderer über die Bahnhöfe Handeloh, Wintermoor und Schneverdingen in die ausgedehnten Heideflächen um den Wilseder Berg.

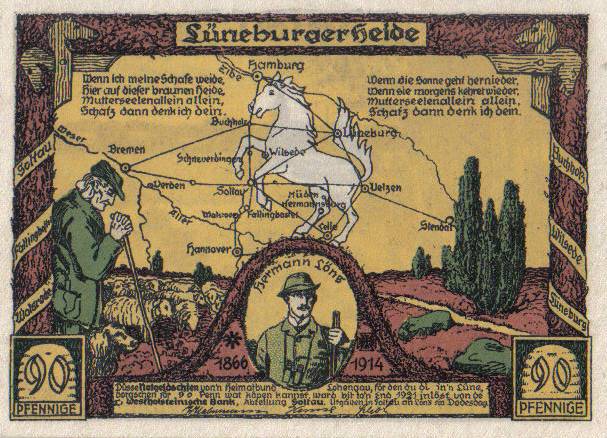

Die Lüneburger Heide war in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts ein beliebtes Ausflugsziel. Die Heidemotive zierten auch das Notgeld, das während der Inflation zu Beginn der zwanziger Jahre herausgegeben wurde.

Die Lüneburger Heide war in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts ein beliebtes Ausflugsziel. Die Heidemotive zierten auch das Notgeld, das während der Inflation zu Beginn der zwanziger Jahre herausgegeben wurde.

Fünf Jahre nach der Streckeneröffnung zählte man an einem Augustsonntag über 4000 Besucher, um 1910 waren es Sonntag für Sonntag schon 35.000 Fahrkarten, die auf Hamburger Bahnhöfen für Ausflüge in die Heide verkauft wurden. Obwohl der bekannte Heidedichter Hermann Löns alsbald klagte, „es regnete Menschen, es hagelte Volk“, war die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten. Die Heidebahn hatte für den Fremdenverkehr in der Lüneburger Heide den Grundstein gelegt, der auch heute noch zu den wichtigsten Wirtschaftssäulen der Region gehört.

Der Erste Weltkrieg

1914 war es damit aber erst einmal vorbei. Das Wilhelminische Zeitalter des Aufbruchs und der Industrialisierung verabschiedete sich mit dem ersten Weltkrieg. Erstmals spielten hier die Eisenbahnen eine strategische Rolle und übernahmen die Versorgung der Fronten und die Truppenbewegungen. Die Bahnen waren jetzt auch notwendig für den Transport von Gefangenen. An der Heidebahn wurde ein Lager in Wolterdingen eingerichtet, in dem alsbald mehr als 60.000 Personen untergebracht waren, die alle mit der Bahn hier ankamen.

Davon abgesehen, war die Heidebahn aber nicht übermässig von den Kriegswirren betroffen, lagen die erstarrten Fronten doch an den westlichen und östlichen Grenzen des Reiches.

Die zwanziger und dreißiger Jahre

Nach dem Ende 1918, den Wirren der Nachkriegszeit und der Inflation wurde die Heidebahn nach 1920 in die neu gegründete Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) überführt, die einen bescheidenen Schienenverkehr in der Heide aufrecht erhielt. Nach und nach kamen die Wanderer zurück, für die die DRG schnell die Werbetrommel mit dem Slogan

- Mittwoch und am Wochenschluss,

- Wandern ist ein Hochgenuss!

- Nur zwei Drittel aller Preise,

- kostet dann die Reichsbahn-Reise!

rührte.

33% Rabatt also gewährte die Reichsbahn-Gesellschaft ihren Ausflugs-Kunden und reagierte damit auch auf die wachsende Konkurrenz der Automobile, die in den dreißiger Jahren bereits häufiger über die Landstraßen des Reichs knatterten. Zudem gab es noch die Kleinbahnen Winsen-Hützel und Lüneburg-Soltau sowie zahlreiche Postomnibusse, die auch alle in die Heide verkehrten und ebenfalls die Wanderer umwarben.

Der Zweite Weltkrieg

Doch der Frieden währte nur 21 Jahre. Am 1. September 1939 und mit dem Beginn des zweiten Weltkrieges trat ein neuer Fahrplan in Kraft, nach dem nur noch sieben Züge am Tag zwischen Buchholz und Soltau fuhren. Alle anderen Fahrzeuge mussten auf ihren Rädern für den vermeintlichen Sieg rollen. Anders als in den Jahren 1914 – 1918 fand der Krieg jetzt auch in der Heimat statt, wobei auch die Heidebahn des Öfteren das Ziel alliierter Flugzeuge darstellte, die die Züge beschossen oder mit Bomben bewarfen.

Erst im vergangenen Jahr wurden in Handeloh noch zwei Bomben-Blindgänger aus der Zeit auf und in der Nähe des Bahndamms gefunden und entschärft.

Das dunkelste Kapitel in der Geschichte der 111 Jahre alten Eisenbahnverbindung ist der Transport von KZ-Insassen in den letzten Tagen des zweiten Weltkrieges. Da auch die Heidebahn einen Teil der Schienenverbindung zwischen den Konzentrationslagern in Bergen-Belsen und Neuengamme darstellte, gab es 1945 zwischen diesen beiden Orten Transportzüge. Während der Fahrten auf der Heidebahn verstarben im Zug mehrere Personen, die in der Nähe der Bahnhöfe zunächst begraben wurden, nach Kriegsende auf Anweisung der Britischen Besatzungstruppen jedoch auf den örtlichen Friedhöfen beigesetzt wurden.

Nachkriegszeit

Nach Kriegsende wurden zunächst die Gleise wieder instand gesetzt und eine durchgehende Verbindung geschaffen. Die ersten Personenzüge verkehrten noch mit Dampflokomotiven und einfachen Personenwagen mit Holzbänken, die jedoch dankbar angenommen wurden.

So bestand zumindest eine Möglichkeit, in die Stadt zu kommen, um z.B. begehrte Waren auf dem Tauschmarkt gegen landwirtschaftliche Produkte einzutauschen oder aber das eine oder andere Geschäft zu besuchen.

Mitte der fünfziger Jahre wurde die Heidebahn mit neuen Gleisen versehen.

Mitte der fünfziger Jahre wurde die Heidebahn mit neuen Gleisen versehen.

Mitte der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde die Heidebahn mit neuen Gleisen versehen. War es bis dahin noch üblich, die Schwellen mit den Schienen in den Sandboden zu verlegen, so kam jetzt ein richtiges Schotterbett hinzu. Damit konnten auch schwerere Züge auf der Heidebahn transportiert werden, u. a. auch die damals aufkommenden Militärzüge, die auch den Bahnhof Barrl bei Schneverdingen bedienten, wo die Briten das „Camp Reinsehlen“ eingerichtet hatten. Panzer und sonstige Militärfahrzeuge kamen mit der Bahn oder gingen von hier auf die Reise ins Manöver oder zu ausländischen Einsätzen.

Die Retter der Nebenbahnen

Ende der fünfziger Jahre kamen die Triebwagen auf die Heidebahn. Waren es zunächst noch Fahrzeuge aus Vorkriegsproduktionen, so tauchten Ende der fünfziger Jahre die Schienenbusse auf, jene zweiachsigen Fahrzeuge, die auch gerne als „Ferkeltaxen“ bezeichnet wurden und mit denen ein kostengünstiger Betrieb auf den Nebenbahnen der damaligen Bundesbahn abgewickelt werden konnte. Gegenüber den Vorkriegsjahren setzte der Konkurrenzdruck von der Straße nun massiv ein. Der eigene PKW wurde in der Zeit des Wirtschaftswunders zum Statussymbol und zum Zeichen der persönlichen Freiheit. Wer wollte sich noch an den starren Fahrplan der Bundesbahn halten, wenn man mit dem PKW und der Familie zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Heide fahren konnte und vor Ort zudem noch mobil war? Es galt also für die Bahn, an den Kosten zu sparen und der Schienenbus war hierfür das richtige Fahrzeug, weshalb er auch gerne als „Retter der Nebenbahnen“ bezeichnet wurde.

Ein ehemaliger Schienenbus der Baureihe VT 95 war bis in die 90er Jahre noch als Indusi-Prüfzug unterwegs. Hier pausiert 724 003 auf dem Bahnhof Handeloh.

Ein ehemaliger Schienenbus der Baureihe VT 95 war bis in die 90er Jahre noch als Indusi-Prüfzug unterwegs. Hier pausiert 724 003 auf dem Bahnhof Handeloh.

Güterverkehr

Bis in die siebziger Jahre spielte der Güterverkehr auf der Heidebahn noch eine wichtige Rolle. Ein werktäglicher Güterzug von Soltau nach Buchholz brachte Schweine und Kühe zu den Schlachthöfen nach Hamburg sowie landwirtschaftliche Produkte zu den großen Verarbeitungsbetrieben.

260 272 rangiert Rungenwagen für die Holzverladung am Bahnhof Handeloh.

260 272 rangiert Rungenwagen für die Holzverladung am Bahnhof Handeloh.

Eine wichtige Rolle spielte auch die Verladung von so genanntem „Grubenholz“, das, auf gleiche Längen gesägt, im Bergbau Verwendung fand. Regelmäßig wurden an den Unterwegsbahnhöfen offene zweiachsige Wagen beladen, wobei die Forstbetriebe am Bahnhof Vorräte anlegten, um bei Eingang der Bestellungen sofort liefern zu können.

Die Rangierlok 261 677 aus Buchholz im Ladegleis in Handeloh. Man beachte die große Anzahl offener Güterwagen, mit denen das Windwurfholz abgefahren wurde.

Die Rangierlok 261 677 aus Buchholz im Ladegleis in Handeloh. Man beachte die große Anzahl offener Güterwagen, mit denen das Windwurfholz abgefahren wurde.

Eine letzte große Holzaktion fand Anfang der siebziger Jahre statt, als ein Orkan große Waldflächen verwüstete und die Forstbetriebe für eine schnelle Abfuhr der Holzmengen sorgen mussten, um einen Schädlingsbefall der Stämme zu verhindern. Aufsehen erregte zu der Zeit ein Verkauf der großen Holzmengen nach Rumänien. Waldarbeiter rückten von dort mit Motorsägen und schwerem Gerät an und verluden u. a. auf dem Bahnhof Handeloh in wenigen Monaten mehr als 20.000 Tonnen Holz in geräumigen vierachsigen Güterwagen.

Heute gibt es keinen Güterverkehr mehr auf den Bahnhöfen der Heidebahn. Die so genannten Ladegleise sind abgebaut und die Zufahrten zum Gleis werden anderweitig genutzt. Gelegentlich verkehrt noch ein „durchgehender“ Güterzug über diese Schienenverbindung zu überregionalen Zielen.

Stillegungspläne

Für Aufregung bei der Bevölkerung sorgte aber zu der Zeit die Ankündigung der DB, den Schienen-Personenverkehr auf der Heidebahn einstellen zu wollen und anstelle der Züge Busse fahren zu lassen. Die zu der Zeit ins Leben gerufene „Interessensgemeinschaft Nahverkehr Nordheide“, ein Vorläufer des späteren Aktionskreises “Rettet die Heidebahn“, meldete sich zu Wort und nahm die Gespräche mit der Deutschen Bundesbahn und der Landesregierung in Hannover auf. Der 1984 gegründete Aktionskreis bündelte die Aktivitäten an der Heidebahn und setzte sich für einen Fortbestand der traditionsreichen Eisenbahnverbindung von Buchholz nach Hannover ein. Allerdings beschränkte sich die Gruppe nicht nur auf die Veröffentlichung von Forderungen, sondern wurde selbst aktiv. In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts veranstaltete der Aktionskreis in Absprache mit Sonderzug-Dienstellen der DB sowie der örtlichen Presse eine beispiellose Sonderzugaktion. Mehr als 100 Züge fuhren innerhalb weniger Jahre zu regionalen und überregionalen Zielen und veranschaulichten in beeindruckender Weise, dass die Bevölkerung der Region sehr wohl auf die Bahn setzte und ein gutes Angebot auch zu nutzen wusste.

Ebenso brachte die Gruppe – erstmalig in Deutschland! – das Angebot einer Eisenbahnlinie, den Fahrplan, in eine handliche Form und verteilten diese neuen Taschenfahrpläne kostenlos an die Bevölkerung. Dieser Service wurde hervorragend angenommen. Innerhalb von 20 Jahren druckte der Aktionskreis 44 Ausgaben mit einer Gesamtauflage von mehr als einer halben Million Exemplare.

Ausschlaggebend für einen Fortbestand des Schienenpersonenverkehrs in der Heide dürfte der Vorschlag des Aktionskreises gewesen sein, die bis dahin verkehrenden lokomotivbespannten Eilzüge einzustellen, die Schienenbusse abzustellen und die Werkstatt in Buchholz aufzulösen. Anstelle dieser beiden Zuggattungen sollten moderne Dieseltriebwagen aus dem Betriebswerk in Kiel zum Einsatz gelangen, die über Hamburg Hbf zugeführt wurden. All diese Aktivitäten des Aktionskreises fanden eine besondere Würdigung durch die Einladung zum Neujahrsempfang des Bundespräsidenten Richard von Weizäckers.

Die „neue“ Heidebahn

Ende der achtziger Jahre sah sich der Aktionskreis an einem großen Zwischenziel angekommen, der Einführung der neuen Heidebahn. Am 28.5.1989, mit Beginn des Sommerfahrplans, traten die grünweißen Triebwagen der Reihe 628 ihren Dienst auf der Heidebahn an und wurden von der Bevölkerung positiv aufgenommen.

Mit Ihnen begann der Betrieb der „neuen“ Heidebahn: zwei Triebwagen vom Betriebshof Kiel bei einer Zugkreuzung auf der Heidebahn.

Mit Ihnen begann der Betrieb der „neuen“ Heidebahn: zwei Triebwagen vom Betriebshof Kiel bei einer Zugkreuzung auf der Heidebahn.

Im Zuge der Regionalisierung erhielt das Bahnbetriebswerk in Braunschweig ebenfalls diese Fahrzeuge, so dass die Züge der Heidebahn von dort eingesetzt wurden. Mit dem Erfolg der neuen Heidebahn, die sich auch um die Zufuhr von Fahrgästen zu den großen Freizeitparks in Soltau, Walsrode und Hodenhagen kümmerte, wurden die Züge verstärkt, so dass in den Hauptverkehrszeiten zwei zweiteilige Einheiten mit insgesamt vier Wagen verkehrten.

Eine vierteilige Triebwageneinheit auf dem Weg von Buchholz nach Soltau.

Eine vierteilige Triebwageneinheit auf dem Weg von Buchholz nach Soltau.

Nachdem die nördliche und südliche Heidebahn fahrplantechnisch zusammengelegt wurden, kamen die dreiteiligen Triebwagen der Baureihen 614, 624 und 634 auch bis Buchholz. Hier ist ein Treibwagen der Baureihe 614 unterwegs.

Nachdem die nördliche und südliche Heidebahn fahrplantechnisch zusammengelegt wurden, kamen die dreiteiligen Triebwagen der Baureihen 614, 624 und 634 auch bis Buchholz. Hier ist ein Treibwagen der Baureihe 614 unterwegs.

1994 feierten die Osthannoverschen Eisenbahn ihr 50jähriges Jubiläum. Von Hamburg aus verkehrte ein Sonderzug mit 41 360, der von Buchholz bis Soltau auf der Heidebahn verkehrte und dann bis Celle über die Gleise der OHE führte. Hier ist der Zug beim ehemaligen Haltepunkt Barrl zu sehen.

1994 feierten die Osthannoverschen Eisenbahn ihr 50jähriges Jubiläum. Von Hamburg aus verkehrte ein Sonderzug mit 41 360, der von Buchholz bis Soltau auf der Heidebahn verkehrte und dann bis Celle über die Gleise der OHE führte. Hier ist der Zug beim ehemaligen Haltepunkt Barrl zu sehen.

Regelmäßiger Gast auf der Heidebahn war die 01 1100, die hier mit einem Sonderzug den Bahnhof Schneverdingen verlässt.

Regelmäßiger Gast auf der Heidebahn war die 01 1100, die hier mit einem Sonderzug den Bahnhof Schneverdingen verlässt.

1991 feierten die Heidebahn-Anlieger das 90jährige Jubiläum der Heidebahn. Zwischen Buchholz und Soltau war 50 3545 mit einem Sonderzug unterwegs.

1991 feierten die Heidebahn-Anlieger das 90jährige Jubiläum der Heidebahn. Zwischen Buchholz und Soltau war 50 3545 mit einem Sonderzug unterwegs.

Auch 03 1010 war zu Besuch auf der Heidebahn. Hier verlässt die Schnellzuglok den Bahnhof Schneverdingen in Richtung Hamburg.

Auch 03 1010 war zu Besuch auf der Heidebahn. Hier verlässt die Schnellzuglok den Bahnhof Schneverdingen in Richtung Hamburg.

Im Oktober 2001 wurde das hundertjährige Bestehen der Heidebahn gefeiert. Die Museumseisenbahn Minden war mit ihrer Dampflok 7512 und dem historischen Personenzug zu Besuch und verkehrte zwischen Buchholz und Soltau.

Im Oktober 2001 wurde das hundertjährige Bestehen der Heidebahn gefeiert. Die Museumseisenbahn Minden war mit ihrer Dampflok 7512 und dem historischen Personenzug zu Besuch und verkehrte zwischen Buchholz und Soltau.

Zum Beginn des neuen Jahrtausends gab das Land Niedersachsen und die DB schließlich bekannt, dass die Heidebahn gerettet sei und dass das Land Millionenbeträge, u. a. aus EU-Mitteln, in die Sanierung investieren werde.

Im Rahmen der Streckensanierung erhielt die Heidebahn neue Schwellen und Schienen. Hier ist ein WIEBE-Umbauzug zwischen Wintermoor und Handeloh zu sehen.

Im Rahmen der Streckensanierung erhielt die Heidebahn neue Schwellen und Schienen. Hier ist ein WIEBE-Umbauzug zwischen Wintermoor und Handeloh zu sehen.

Diese Maßnahmen sind heute weitgehend abgeschlossen, lediglich zwischen Buchholz und Suerhop sowie zwischen Soltau und Walsrode muss die Strecke noch erneuert werden.

Die Heidebahn hat sich im 111. Jahr zur modernen Nahverkehrsstrecke gewandelt. Hier ist eine Doppeltraktion mit zwei erixx-Triebwagen nach Soltau unterwegs.

Die Heidebahn hat sich im 111. Jahr zur modernen Nahverkehrsstrecke gewandelt. Hier ist eine Doppeltraktion mit zwei erixx-Triebwagen nach Soltau unterwegs.

Die Heidebahn als Hauptbahn

Die Heidebahn ist heute als Hauptbahn für eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h zugelassen. Damit einhergehend mussten alle ungesicherten Bahnübergänge durch Schranken oder Umlaufsperren gesichert werden. Auf Grund europäischer Anforderungen musste der Personenverkehr auf der Heidebahn europaweit ausgeschrieben werden. Aus einem Wettbewerbsverfahren gingen die Osthannoverschen Eisenbahnen als Sieger hervor. Seit Dezember vergangenen Jahres ist deren Tochterunternehmen erixx GmbH mit modernen Dieseltriebwagen der Bauart LINT (Baureihe 648) aus dem landeseigenen Fahrzeugpool im Heidekreuz unterwegs, zu dem die Heidebahn Buchholz – Soltau Hannover und die Amerikalinie Uelzen – Soltau – Langwedel – Bremen gehört.

Soltau ist das Zentrum des Heidekreuzes. Hier sind zwei erixx-Triebwagen am Bahnsteig 1 zu sehen.

Soltau ist das Zentrum des Heidekreuzes. Hier sind zwei erixx-Triebwagen am Bahnsteig 1 zu sehen.

Die Heidebahn hat sich mit ihrem neuen Betreiber zu einem modernen Verkehrsunternehmen gewandelt, das in die Verkehrsverbünde in Hamburg, Bremen und Hannover integriert ist und im nördlichen Abschnitt zur Metropolregion Hamburg gehört. Mit ihr steht heute eine leistungsfähige Alternative zum Auto zur Verfügung. Schnelle Fahrzeiten, kurze Übergänge von und nach Hamburg, moderate Verbund-Fahrpreise und moderne, spurtstarke und klimatisierte Fahrzeuge haben die Fahrgastzahlen bereits anwachsen lassen.

„Rettet die Heidebahn“ - für die Mitglieder des Aktionskreises ein Ansporn für Jahrzehnte!

„Rettet die Heidebahn“ - für die Mitglieder des Aktionskreises ein Ansporn für Jahrzehnte!

Die Heidebahn ist eine Erfolgsgeschichte geworden, an der nicht zuletzt der Aktionskreis „Rettet die Heidebahn“ und seine Mitglieder durch Ihre mehr als 35 Jahre währende Arbeit einen erheblichen Beitrag geleistet haben.

Die Fahrzeiten auf der Heidebahn konnten dank der höheren Streckengeschwindigkeit und der spurtstarken Triebwagen reduziert werden. Hier fährt ein Doppeltriebwagen in den Bahnhof Handeloh ein.

Die Fahrzeiten auf der Heidebahn konnten dank der höheren Streckengeschwindigkeit und der spurtstarken Triebwagen reduziert werden. Hier fährt ein Doppeltriebwagen in den Bahnhof Handeloh ein.

Zwei erixx-Triebwagen auf der Fahrt nach Buchholz.

Zwei erixx-Triebwagen auf der Fahrt nach Buchholz.

Text und Fotos, soweit nicht anders erwähnt: Dierk Lawrenz